Il concetto di spazio teso *

Ilaria Bruzzone

SUL PERCORSO SOTTERRANEO

Intreccio e fantasia

Cedere al gancio sul muro arco e frecce. Mai più.

Crocifiggere un vecchio tubetto di colore nero avorio. Amen.

Incorniciare un viso e sbatterlo nello scrigno dell’invisibilità. Addio.

Bruciare tutto l’inutile, il falso, il lontano, l’insensato ed essere sommersi dai lapilli e le ceneri dell’immenso falò. Un piccolo fuoco sottile e tiepido, in realtà. Un abbruttente rossore sulla pelle a testimoniare l’insufficienza dell’involucro: necessità pulsante di allearsi al proprio limite, ancora incapaci. Scoppiare a piangere, sicuri di trovare superfici che sappiano accogliere l’esubero di sé stessi, oppure pulirsi dal trucco, di qualsiasi natura corrotta esso sia. La via della pietra e dell’acqua è scelta da tempo. Per forza di cose, non mi abbandono alla malia dei veli che mascherano allontanano complicano appesantiscono. Non piango, mi pulisco. Per amor di natura forte e limpidità, pietra e acqua. Amo. Amo moltissimo. Quando nessuno mi vede. Canto se nessuno può amarmi. Osservo, in presenza di altri, senza amare né cantare. Sono pietra solenne e acqua tranquilla. E il legno galleggia, marcisce, prende fuoco, vive, si spezza, il legno è ciò che amo.

Legno. Né durezza frantumabile della pietra né vaghezza informe dell’acqua. Forma esperibile del legno, l’albero.

Un albero è legato alla terra: la tiene con le radici, non ne conosce il confronto diretto, punta inesorabile verso il cielo. Forse accadrà per stanchezza, per vecchiaia, quel torcersi e rimodellarsi ad altro, non certo per desiderio incontenibile di lanciare lo sguardo altrove, non più la sua chioma specchiata nella distesa sopra di nuvole e gas. Rami tesi verso qualcosa che potrebbe accidentalmente annodarsi, groviglio pungente e secco, terra di pericoli insetti e buche.

Contraddizione insita nella natura del discorso: dedicarsi ad una materia senza poterla guardare.

Meglio di no, non ancora, non adesso, meglio mai più. Amen. Addio. Richiudo la parentesi fuori dal tempo e torno alla diretta della vita. Alla diretta vita. Santa. Beata. Raggomitolata su me stessa sto sull’orlo, anzi, nel mezzo dello spazio deflagrato dall’atomico pensiero di quel vuoto futuro e istantaneo. Temo e meno colpi di redini per frenare l’avanzata verso la dispersione del mio nucleo, fisso lo sguardo altrove con una sorta di pudore tutt’altro che innocente, so.

So. Ma cerco di passare sotto silenzio questa affermazione fragorosa. So. A bassa voce, in sordina, appanno il vetro col fiato per sfocare il campo, appendo il fluire, lo annodo, lo imbriglio, mi affido alle teste dei chiodi piantati nella corteccia, che sostengano la mia progressiva dissolvenza. Che non mi lascino trascinare dalla massa carica e lucente in cui sono sospesa. Un filo di carne resterà attaccato, dall’altra parte qualcosa tirerà ed io patirò l’assurdo attaccamento irrigidito, l’assottigliarsi delle fibre tra la parete e l’orizzonte, io sarò quel filo di carne teso e deciso a non mollare la presa. Come lo stelo di una rosa, giovane tende morbido e fiducioso. Pochi giorni e si inchina docile, forse deluso o forse umile, si inchina per la bellezza intorno. Deluso perché è intorno. Umile perché è grande. Poi l’incanto. Scolora, si grinza, secca, si sgretola al lieve tocco delle dita caute, perde la voce - il suo profumo - per invocarti a guardarlo. E la spina dorsale – ecco la bocca aprirsi e la gola aspirare stupore - spilla ancora vita. Non più liquida, c’è ancora acqua - il suo principio - che scorre nel canale dei pochi, la colonna portante, il segmento osseo che indica la via. Vigorosa, succhia le ultime forze rimaste e come un grido di guerra si lancia lassù, bella e impazzita, si rizza, compie il suo slancio finale, incredibile, vertebra su vertebra, incastonate tra loro per sempre, calcificate, si fa tempio eterno sotto gli occhi del sole a memoria della nascita e della vecchiaia, dell’amore, del sangue e del cielo.

L’incanto. Il mio albero, il mio stelo, la mia colonna, il mio monumento. Il mio segno nel mondo. L’albero, lo stelo, la colonna, il monumento, il segno. Accanto un mondo, un solo mondo, è già un’infinità. Una mano che impugna. Pollice opponibile. La polvere della storia scoppietta nel focolare del desiderio presente. La mia mano. Sono sdraiata sui sassi della spiaggia e tento di capacitarmi della differenza: vuoto e pieno. Prendo un sasso con la mano destra e ascolto. Lo ripongo tra la folla assolata, ora con la sinistra. Poi insieme, poi nessuno. Notazioni, confronti, somiglianze. Farlo, l’unica possibilità. Esserlo, viverlo, scegliere un termine e innamorarsi della sua messa in pratica. Tenere un sasso tra le mani è percepire un tutto ma violenta la natura del sasso di mescolamento in mezzo ad altri. Lascialo a terra, toccalo pure, non segregato nella fortezza dei palmi, non racchiuso ferocemente dai pugni, non custodito da una mente paurosa, non avvinghiato da dita gelose, un sasso è ciò che è. Apre una finestra dal castello di Elsinore, getta uno sguardo sul ponte incrostato di muschio, torna su, rivolgendosi alla foschia lontana, un teschio tra le mani e dentro alla testa, non può che ridere della sua sorte, un teschio. Che importa se nobiltà sia sofferenza dello spirito o lotta armata contro il mare delle afflizioni. Sei Amleto? Perché ridi?

Non controllo, non accumulo ma scopro. Davvero divento canale attraverso cui avventurarmi grazie ad una deformazione esaltante. Canale e al tempo stesso liquido che scorre. C’è stato un tempo in cui la crudezza molle, l’interno microbico, il basso squadrato mi rivoltavano e il rifiuto era morbosa attrazione indagatrice e scongiuro di una sorte migliore. Non potevo, da sola, allacciare le immagini, le sole immagini, nel buio del mio cappuccio, calato a protezione del buio.

Il buio. Una paura ancestrale: la mancanza del sole. Da poco me ne sono resa davvero conto: l’esistenza e la necessità del sole. Per tutti. Famiglie sparpagliate sulle terre che vivono di qualcosa che non può star loro vicino. E famiglia non significa amare ma essere parte.

Ogni tanto si riuniscono sulla cima del mondo – le ombre lunghe del sipario socchiuso - permettendosi un incrocio di sguardi, tra sfida e ammirazione. Nutro un dubbio sul fatto che lo splendore possa al contempo esser visto ed essere emanato.

Se dovessi scegliere, tra tutti i semi da frutto che conosco, quelli del ciliegio otterrebbero la mia preferenza. Non son grandi, non son piccoli, ma son diversi dalla media. Molto duri, lisci, bombati al centro e appuntiti alle estremità, di un colore chiaro che si esalta con le striature di polpa rosso intenso rimaste nei solchi delle congiunture tra i due emisferi.

I noccioli di ciliegia, robusti bottoni che racchiudono maglie di intenti indirizzati al vento. Chiunque può coglierne uno e schiuderlo, oppure mantenerlo intatto per mancanza di coraggio. Hanno forza di sincerità e sintesi.

Il sole e i semi. Rotondità del principio. Calore che spinge, che esulta, che ha voglia di incontrare e fondere la sazietà in una bella spada medievale. Il sole che chiama la vita a sé, gli alberi e i monumenti, i semi a crescere, a salire, a farsi steli alti, verso la vita. La vita che chiama la luce, i raggi a puntare a terra, a scavare tane invernali, bolle di caldo in cui dondolarsi, a baciare la pelle, a seccare il sangue. Si chiamano, si tirano e chissà se mai finiranno di scombinarsi per la bellezza che continuano a riconoscere in origine.

Cucire. Ago, cieco e sensibile al tatto, temerario si lancia al di là della barriera di tessuto lacero, poi torna, si volta, un nuovo trapasso e la memoria del filo che trascina unisce le pezze. Cucire, all’ombra di un albero, quando il calore dell’aria rallenta la frenesia del doppio luogo. Del separato da riunire. L’aria è calda anche all’ombra, anche un’ombra fredda, un’ombra blu–verde-lacca di garanza scura. Non c’è separazione di zone, ad esserci. E’ il vedere che separa. Vedere un dipinto è separare ombre da luce, piani, soggetti e oggetti, realtà, immagine. Esserlo è altro. Essere è unire. E’ lasciarsi trapassare da un ago e provare a donargli la vista e insegnargli a guardare perché possa raccontarti cosa c’è da vedere, per vedere se ne vale la pena di essere tela ad ogni punto trapassata da un ago che ti cuce addosso la storia del mondo. Ma qualcosa non gira, il mondo forse o i miei occhi che lo percorrono. Qualcosa è pesante, ingolfato, inverosimilmente fermo, placidamente pastello, impossibilitato alla discesa che è gioiosa mancanza di peso e tragico sprofondamento verso il basso. Non gira, non ruota, non invita alla perdita di orientamento da tanto vorticoso muoversi per ritrovare collocazione adeguata e fresca. Rimane lì, nella sua scoperta dello spazio in cui esistere ma incapace a scoprirlo. Perché lo spazio in cui esistere è vuoto, vuoto che può accogliere, scoprirlo è sapere il vuoto, è un sentire intenso e cristallino privo di riempimenti e fronzoli, è possibilità di spazio espanso. E’ dimenticare ago e filo, dimenticare la tela, la barriera di tessuto lacero che vuole ricomporsi come un’anziana signora londinese si riordina dopo il pomeriggio in compagnia del tumulto cittadino. Non è incapacità ma paura. E’ incapacità se questo vuol dire non saper contenere. Non so contenere il vuoto perché sembra molto più grande di me. Grandezza è capacità di accoglienza. Accogliere il vuoto è diventare grandi.

E gli altri dove sono? Dove sono gli altri da raggiungere per riunirsi attorno ad un tavolo a scambiarsi le imprese del giorno? E i tavoli, dove sono? Le loro sedie, i loro gesti, le briciole vicino ai piatti, i bicchieri condivisi, dove sono le loro parole?

Ripenso ai semi e immagino un vasetto di vetro che ne contenga alcuni o anche uno solo. L’etichetta recita:

L’infinito si propaga così.

Camminare. Allungando il passo e inarcando le sopracciglia per mostrare cattiveria pronta a rispondere. Camminare e cancellare le tracce, raccogliere tutto, il filo che si stacca dalla maglia, il biglietto scaduto, l’incarto di qualcosa. Tutto in borsa, nulla cadrà a terra, nulla verrà confuso alle dimenticanze di altri, nessun testimone del banale e dell’errore. Qualcuno rovista nelle bassezze della città, qualcuno può sapere. Ma non ha ripugnanza negli occhi, non ha potere di punire, non ha nulla se non lo sguardo della gente, misto di curiosità e scandalo. Non scorge la terribile verità della mia bruttezza, non ne ho paura. E potrei essere anch’io.

Un tempo il mondo non aveva gravità. Non aveva vita, non aveva tempo. Ora è il tempo del mondo. Ora è tempo, ora è mondo. Ora è vita e gravità. Se i nostri corpi si schiantassero l’uno sull’altro come calamite palpitanti e coscienti, se si scontornassero e si capissero solo allora, se la gravità fosse peso frenante ma anche impossibilità di fuga, se tenesse fermi davanti a un io altro che ignoro. Allora accetterei il fatto di non poter accarezzare l’aria con la pancia, il non poter tagliare il cielo con gli arti distesi per passare attraverso alla fessura creata, sparandosi a velocità inopportune nel fondo della conca celeste. Accetterei il mio essere creatura di terra. Soggetta a gravità. Come se l’accettazione o meno delle cose fosse determinante. Non solo per me.

Luogo deciso, strumenti accordati. Ciakovskij, concerto n. 1 per piano e orchestra opera 23, sfoglia i petali con vigore quieto. Sboccia il brano, sbocciano le voci, si apre il pensiero come un verso da molto cercato, un unico verso che bloccava la composizione con la sua inafferrabilità. Grave e gravida, colma, poggio serena sul pavimento lucido del mio immaginario. Cortometraggi si alternano a trilogie, film d’autore, classici, sperimentali, stoffe, vasi capienti, cult, cocktails, cuscini ricamati, tetti spioventi, disordine, meraviglia, polvere danzante agitata dagli oggetti sparsi, film noiosi, lunghi, miracolosi e perfetti. Ombrelli da signori, occhiali familiari, orologi a bocca aperta, orecchini cadenti come stelle, olive nere che si fanno catturare docili, occhi blu, occhi blu, grandi occhi blu, ortiche malvagie, ori e onori scoppiati per aria, orsi affamati e soli, ostriche e champagne, odore di pelle, odio antico, orchi, orchi-dee, operai ignoranti, origami impensati, ombre e soli, oli profumati che si spandono e accompagnano i suoni, ordini dall’alto, ossa rotte, ora.

Una lettera sola per immaginare. Un pensiero primo dedicato a ciò che ancora non esiste.

*

Aiuto. Serve aiuto per avvicinarsi. Astuto stratagemma, salvaschermo che distrae, tributo ispirato, forte impatto, colpo d’occhio secco. Aiuto o non avanzo e di tutto il potenziale udito, poco si trasforma in cinetico richiamo, poco si muove tra le sponde. Tra noi. Noi e altro. Mare odor di spezie e calura, blu ricco della Grecia, antiche imbarcazioni di eroi - nemici e dei intorno - guidate da Omero. Seduto a riva le canta, rivolto ad un astro notturno incredibilmente rosso. Dalle coste lontane, crogiolanti folle ad ammirare gli eventi narrati.

Grandi passi larghi e distanziati, salti e balzelli di festa, scalinate e rampe maestose da salire, da scendere, da correrci come pazzi, come da piccoli, impavidi, sul rosso del tappeto anti-scivolo. Vorrei. E pianifico i percorsi e i territori, suddivido, reticolo, e poi tattica, costruire una tattica, previsione delle mosse, conoscenza dei personaggi, delle loro caratteristiche - risorse e debolezze - del loro valore sul campo di battaglia, di quello astratto per l’universo condiviso e di quello che in definitiva hanno per me, sapersi muovere e aggredire secondo la propria natura, scovare trappole, predisporle contro il nemico. La sete della vittoria finale, il gusto graduale della lenta distruzione dell’esercito avversario. Il potere di essere un’intera armata, di comandarla. L’eroicità dei sacrifici necessari durante l’avanzata. La sottigliezza e la seduzione dei pensieri silenti nel turno della scelta, sotto la supervisione dell’altro che solo intravede. E improvviso si srotola il carico degli antichi personaggi andati in disuso che, avvoltolati nella seta da chissà quante vite, risplendono ancora e danno ragion d’essere ai combattenti di adesso, ne accrescono lo spessore e la comprensione intima, invogliano la foga del desiderio riposto e scomparso – il loro, di giocare - a prender posto sugli spalti e ad esaltare la partita.

Gli elefanti da guerra con le torri sopra. Direttamente dalla Cina, maestosa muraglia di pachidermi giunti a passo lento fino agli Urali. Gli elefanti. Lenti, enormi, grigi e feroci. Schiacciano e pestano, spaventano di scelleratezza barrente.

L’intenzione e la possibilità. Di muoversi, avvicinarsi, pungere, battere in ritirata, studiare i passi, abbandonarsi allo scalpitio fuor d’ogni descrivibile direzione. Elencare per meglio spiegare, per entrare nello spazio di un pensiero non pronunciato in un singolo sbatter di labbra. Sorta di sottomissione al racconto piuttosto che dedizione alla restrizione dei termini. O intrigo dell’addentrarsi una voluta dopo l’altra al centro della spira. Ad ogni a capo, un nuovo tratto di curva compiuto. Ed ogni curva, sotto un’altra, poi risale, si aggancia, sprofonda e la concentrazione è grande per non fissarti ma seguire attento. Seguire lasciandosi, con attenzione. Talvolta impotenti di fronte a quella vaghezza che porta alla periferia dei problemi. Decidi una forma, compi la tua decisione, dannazione!

Si incastra? Funziona? Si sviluppa? Ha un nome? Altrimenti, lascia perdere. Seriamente, taci.

Tento una risposta: accade che volti mi puntino, accorrano innanzi sostenuti da corpi legnosi e vecchi e si ingrandiscano a dismisura con discorsi pretenziosi e attendenti risposte certe, nessuno sfondo a raccontarne la profondità, nessun variare dei toni, un’unica massa scoppiata nella compressione della solitudine ad accaparrarsi piaceri e attenzioni. E’ difficile diluire l’ammasso sporco di materia quando ormai i confini si fingono irrintracciabili, perduti, immolati alla sincerità del percepire. Fingono per pigrizia, indolenza, sfiducia. E per salvare almeno un pezzo d’orgoglio e dispiacere. Cerco una parola forte che, condensando significati latenti e stratificandoli, ottenga quel colpo di frusta che schiocca secco sulla lingua, senza remore, per sfiatare l’aria accumulatasi in questa anticamera della forma, straripante di materia e carente di idee. Non trovo nulla che non faccia parte della volgarità o degli dei.

La soluzione sembra rivelarsi in altro modo: attraverso lo studio dei rapporti tra i termini. La ricerca di un unico termine autosufficiente significa perdita in ogni caso. Differenza tra sfogo emozionale e dignità del sentimento espresso in una forma autonoma.

E’ così. Dalla notte dei tempi. Cercare dopo aver perduto. E può darsi che si sia perso un fastidio, un disagio, un brutto modo che teneva comunque molta compagnia. Attaccato come pelle alla continuità di noi stessi. Facile riconoscimento, presenza costante, strato irrobustente. Preferisco accennare piuttosto che squadrare, spezzare invece di confondere. Preferisco un’unica traccia da diversificare, una grafite agile, un solo strumento tra le mani e tutto il resto può passarvi attraverso, può emergere stupito dallo strumento stesso. Perché l’energia non si disperda in continui cambi e mescolamenti. Non è infinita. Lo è in certi attimi. In certi attimi lo è. Attimi certi.

Attingi, assaggi, sfiori e intorno l’abbondanza e la vastità a rassicurarti. Ad ogni modo, sperimentare e conoscere il vario. Coerenti al cambiamento di sé stessi, Derain. Ma al momento del dire, una cosa soltanto. Incandescenti, senza ostacoli, 500 sterline l’anno e una stanza tutta per sé, per dire ciò che si deve,Virginia Woolf. Riesco a rapire col mio affermare? Scatta il disaccordo? Insoddisfatto bisogno di reazioni. Decido, infine, di non preoccuparmene più. Plano e mi rilasso stanca sui pizzicati di questa atmosfera d’inverno. Planare, lievi, appoggiati al solo peso d’apparenza inesistente dell’aria, sgusciare dal tronco di un albero e iniziare a passeggiare per sgranchirsi le gambe. Di nuovo mie, queste gambe intorpidite, rintanate nell’immobilità da più d’una stagione. Due gambe per vagare in questi paesaggi sgranati.

Più soli, in alto.

Ho scordato il motivo. Mi solleticava il pensiero, mi suggeriva, sussurrava all’orecchio qualcosa. Credo fosse debole ed è questo il motivo per cui si è affievolito. Accetto la spiegazione? Prima era un gioco che non voleva esser tale ma si proponeva in tal modo. Perché?

Non a fondo, non so. So, se solo sono in fondo. Intanto mantengo il mistero del non-riletto. Intanto smetto di non giocare e di insistere a dipingermi giocosa e misera, giocosa e innocente. Spazzo via………..

…..non ancora…..no.…….non ora………noooooooooooooo………………….

…………………Nooooooo noooo noooooooOOOOOOOOOooooo ooo oo NOOOOOOOOOOOOOOooooooooo……………………….

noo noo nooooo.…...............a manciate a non finire nooooooooo…………..manciate piene no no no no grappoli di delusioni………

………..bronci infantili deboli lutti..nnnNNNNOOOOOOoooo……..scioperi di intelligenza basta…………

ooooo……

…no, no.

Svuotata dalle urla, dagli insulti e le imprecazioni, sgomberata dal trasloco della polvere dell’anima. Non c’è il tempo di farsi una ragione, non c’è ragione del disfarsi del tempo. Il disfarsi della vita in discorsi trattenuti e scaraventati fuori per insostenibile saturazione, Miller. Singhiozzo “no” e singhiozzo polvere, singhiozzo polvere e stracci, stracci coi pori ostruiti dalla polvere. Si pronuncia e si rivolta all’indietro – abbandonandomi - un lungo strascico di polvere e negazione, negazione e dubbio, che si scrolla di dosso, si stacca e si appiana sul terreno calpestato, velando i passi compiuti. Scusami. Per il troppo colpire. Scusami, per il trafficare segreto e stancante tra le configurazioni possibili dettate a mia legge e somiglianza. Scusami per la voglia di far danzare la lingua, anzi, di farle credere che lo stia facendo mentre è serrata tra le arcate amorfe e strette.

Ho conosciuto quattro modi nuovi. Respiro largo, generoso, affannato d’amare, fresco. Respiro. Incoscienza e continuità. Respirare. Ritmo di entrata ed uscita, quantità d’aria permessa alla frontiera, ossigenazione degli interni, processo di messa in comunicazione delle parti attraverso il passaggio in esse delle medesime correnti. I numeri pari risultano difficili da organizzare se vuole ottenersi dinamicità. Manca ancora qualcuno a far scattare l’immagine, a metterla in moto.

Manca ancora la danza, senza inciampi né rattoppi, manca la gioia di quel volume alto e incurante del disturbo altrui o della propria eccessiva partecipazione. Manca la capacità di essere fini e semplici, Matisse.

*

Un corpo muto è quanto di più triste da ascoltare. E quanto di più ricco dalla gran quantità di segnali conservati. Si tocca, si indaga, si riconosce talvolta, si desidera voluto, sa riporre la lente e si sente unico. Unico nel senso di intero è meraviglioso, nel senso di separato è disarmante. Si scopre e si stupisce, perdona i propri limiti e li supera così facendo. Compie calcoli astratti per definire le possibilità di riuscita della comunione corporea. Comunione profonda con lo spirito, comunione fisica tra gli organi sparsi, comunione con altri corpi. Riposa, dopo l’operazione, congratulandosi per l’impegno del conteggio. Motivare la fatica, incapaci di gratuità, ignoranti del piacere. Posture e movenze sgraziate e dure. Due corpi vicini a vanificare la credibilità di una somma che non sia buona e reale. E il canto sulle ossa ritrovate della Loba riscalda le sere nel deserto, mentre l’anima selvaggia si risveglia, Clarissa Pinkola Estes.

*

Ci sarà un tempo senza stagioni - sono in terrazzo una sera d’inverno - saranno sequenze di numeri, irresponsabili e senza principio, ad orientarci. Cadrà l’insegnamento della circolarità e della fine ma gli uomini continueranno a morire. Gli uomini, allora, cercheranno altre forme in cui vivere. Le donne, aprendo il paragone, non potranno che perdere parte della loro sapienza e del loro legame con la realtà. Potrebbe non essere così disumano. Potrebbe mantenersi una certa familiarità alla vita. Vita e realtà, vita e uomini, uomini e uomini, a chi dedico il discorso? Ai maestri, ai compagni. Simili che si incontrano.

*

L’ispirazione necessita di realtà. Senza realtà non ho molto da dire. Lo confesso e lo denuncio. Quale giudice può assolvermi e assicurarmi dell’adeguatezza degli intenti e delle realizzazioni? L’intento è terminare. La realizzazione prevede il mettere insieme il materiale che mi occorre per aumentare l’altezza. Una volta impilato, vi salirò sopra, salirò su questo totem di pensieri tesi e coglierò quel qualcosa che pendeva alto dal ramo e mi ispirava a raggiungerlo. E se arrivasse prima il frutto a terra? Se la sua tendenza al basso, a maturare, a farsi pesante e marcire, fosse più veloce di me? Dovrò rivalutare tutto, forse non terminerò neanche e allora scoprirò che era solo un passatempo, un gioco vuoto come il tempo che stava occupando. L’intensità tende ad essere direttamente proporzionale alla brevità. Una poesia è intensa ma breve. Non mi sono mai addentrata molto in una poesia. Rimanere decisi su un punto solo e lavorare giorno e notte per penetrarvi, per sfondare la cartapesta lungo quell’unica direzione, mi leva l’aria. Se non vago sono inquieta. Se non tocco diversi punti sento il mondo svanire come se l’unica realtà fosse quell’unico punto che realmente sto toccando. E’ la condizione dell’impazienza nella fede saldata a piombo con l’ostinazione del voler compiere miracoli.

Rosa shocking.

Mi chiedo: l’utilizzo del rosa shocking mette già in pericolo la validità di una realizzazione pittorica, la sua serietà, la sua bellezza primaria, non mediata da operazioni di democratizzazione e tolleranza contemporanea? Stuzzica, il rosa shocking come il blu brillante e il bianco puro. Assoluti divieti e crudezze sconvenienti. Solleticano, ammaliano, sedano il desiderio di attenzione concentrata su un unico oggetto e incapace a distogliersi. Sono trucchi, è vero. Sono piatti e non risolvono il problema. Appena scaricano per l’inevitabile asciugatura, cade il mostro, stinge e perde la sua spaventosa capacità accecante. Non è neppure un mostro, è un buffone che non trova affatto divertente la sciagura del mondo e si vorrebbe mostro per non averci niente a che fare, troppo occupato dal risolvere le proprie questioni allo specchio. Ritratti angosciosi, pagliacci duri, Wilde, Rouault. Non rimane traccia della veemenza, dello slancio, dell’asfissia dell’incalzare delle esigenze urgenti e strillanti come neonati. Nulla si legge della non-scelta e dell’improbabilità del risultato accettato come mescolanza di eventi e imperativi interni. Improbabile ma avvenuto. Si vede un insieme di cose, un far finta di niente, un niente, un far finta.

*

Prendere e partire con l’unica certezza della propria follia condivisa. Professionisti o dilettanti. Sicuramente autentici e generosi di beltà. Sono partita, non ero sola, mi dilettavo con diligenza - questi i pensieri - non professo nulla. Salire e sedersi senza scegliere. Se si potesse ringraziare l’autista, scesi dalla vettura che ha compiuto l’ultima corsa: “Grazie per avermi riportato a casa”. Ne vedo alcuni, a volte, sparare a zero sulle convenzioni del mondo presente (fuori dal mondo, fuori dal presente) e mi riempiono gli occhi.

Vecchi, pazzi, bambini, uomini, donne.

Una mostra. I personaggi scorrevano, infastidendomi per riconoscimento, nessuno mi esaltava di riconoscenza. Li amavo per ciò che comprendevo, li ripudiavo se parlavano con me. Fondersi alla propria natura o mutare per rabbia. Io non sono ciò che scrivo, Rimbaud. Non sono ciò che ho lasciato registrato, non mi spaventa più. Può sopravvivermi senza vergogna. Può perdersi senza sconfitta. E adesso? Ma come? Prima getti sassi contro i vetri, mi vuoi far credere, ed io credo, che ci sia da infrangere, acuire la vista, scagliare coppie di lenti (in aria/a terra) e trovare forme d’ordine nel guazzabuglio ottenuto (nell’aria, per terra). Mi risvegli dal tenue e dal trasognato. A questo punto colpisci ancora, ma non la vetrata, non più il rosone imperioso, non la lastra piombata delle medioevali immagini. La Cattedrale di Chartres risplende in un pomeriggio d’aprile, brilla nel desiderio dell’abate che volle il modello così ricco, teso al cielo, adorno di storie preziose. Sfoderi invece uno dei camuffamenti meno vistosi che sai indossare e ti rendi assolutamente imprendibile. Minimizzi, svaluti, semplifichi, rendi così normalmente affrontabile la questione che quasi mi acquieto. Codifichi la mia ricerca in: normale voglia, ingenua, di rompere per dire. Di proseguire, raccogliere e poi dire. Non è così normale, non è così, semplicemente del tempo. E’ che non ho altro. E questo lo desidero. Arte che accoglie la vita, non posso generarla altrimenti, non ho altra fecondità se non quella del pensiero, il sangue che rigetto ora mi aiuta a capire, non so in futuro. Architettura. Che accoglie realmente ma è eccessivamente invadente e certa. Utopia. Che abbraccia e riscalda ma strozza e atrofizza. Altro.

*

Si inseguono per le scale, nell’acustica antica della cattedrale, di giorno. Ogni giorno fuggendo, Bach, viscere disarmoniche trottano su un fastidio impuro, arricciando stucchi, pesanti grappoli floreali dai colori sgargianti falsi, turbando noi, perpetratori immobili della catastrofe silenziosa. Ogni giorno, su e giù per le scale, più note o meno. E’ inevitabile trovarsi a battere sullo stesso tasto, un salire, un scendere, ed ecco nello stesso piano l’inciampo sullo scalino nero di passaggio - stridente dall’imbarazzo, non per errore - stretto per il transito nel medesimo secondo di intenzioni uguali e opposte. Superare l’ostacolo e distendersi nello spazio maggiore. E’ il verseggiare dissimile, unica gioia dell’attraversamento dei piani. Visione chiara ma inconsapevole, visione oscura e conscia. Vecchia storia oppositiva. Potrebbe essere storia. Che realizza la spaccatura auspicata. Vivere nella storia. Così disordinata, la storia. Festeggiare gli anni della propria con le persone che ne dovrebbero far parte senza esserci, questa la pena. Diffusamente, nelle abitudini di molti, permangono rapporti metafisici, fatti di teorie, ipotesi, nulla, presenze fuori luogo, numeri, parole educate, non fa niente, buon proseguimento, alla prossima.

Increspature nello stagno mai tramutate con la forza dell’insopportabilità in un bel fossato popolato di gioiosi coccodrilli, infuriati per la fame e decisi a divorare i malcapitati. Incapaci di perdono – le bestie verdastre - e inabili al raffreddamento dei tizzoni di bile che infestano l’aria coi fumi e atterriscono le percezioni con le colorazioni accese. Spettacolo pirotecnico e devastante. Cannibali, saremmo cannibali ogni qualvolta non riuscissimo a sentirci vicini e degni d’attenzione se non con il digrignare dei denti e l’azzannare della carne. Si può essere arrabbiati senza essere deboli. Senza essere bestie. Cosa rimane alla fine? Un gusto cattivo, un retrogusto, fine disgusto. Collosità delle pareti interne della bocca, una secchezza e povertà delle ghiandole, un appiccicaticcio e sbiascicato. Si dice degli attori, i veri e bravi attori: sputacchiano, mentre articolano le battute, con sì bella dizione, mentre la lingua si snoda e si appropria dei suoni nelle cavità e nelle protuberanze disponibili, le labbra sempre umide in azione, crogiolanti di saliva, rosse di fresco bagnato e non dipinte d’impermeabile opacità. Gli attori e i comandanti. Mentre tengono il palco esultano danno ordini uccidono. Più o meno seriamente.

Amerei, chi a questo fosse simile. Chi, armando le parole, disarmando sé stesso, mi insegnasse il gusto dello slancio, se sapessi scagliarmi addosso come punta tesa di segmento sapiente, amerei. Amante e amato, soggetti confusi. Mente androgina come potenziale massimo della creatività. Chi si abbandona alla confusione, chi volta in forza la varietà.

Chi ancora attende la campana al risveglio. Ogni morte di uomo mi diminuisce perché sono partecipe dell’umanità, non mandare a chiedere per chi suona la campana, essa suona per te. (John Donne)

Compassione. Per ogni uomo che ha paura. Comprensibile una massificante volontà di stordimento, generalmente aborrita dai colti. Cultura che si stordisce con la propria ottusità. Capisco la morte per la propria causa, capisco la morte per una persona amata. Capisco la morte come trasformazione ultima di una degna esistenza. Sono belle e non le conosco. Non capisco la morte accidentale, la morte priva di senso, prematura, ingiusta perché inutile. Ma devo ringraziare – e mi pare una follia - il terrore che nutro verso l’insignificante e l’improbabile. Mi permette di percepire l’eccezionalità delle cose.

Idea:

SIT-IN MONDIALE CONTRO L’INCERTEZZA DELL’ISTANTE CONTINUO

O PER GIOIRE DELLA CONTINUA POSSIBILITA’ DI ESSERE QUALCOSA DI NUOVO

Si uccide ancora per difendere il primitivo territorio, per la propria specie e la propria lingua, si muore ancora per sentimenti e istinti incontrollati, per un fulmine che ti piomba in testa. Pensavo di essere ormai salva, lontana dalla barbarie delle grotte e le casualità delle piogge. Carità. Senza certezza di giustizia. Perché sia possibile. D’esser cari a qualcuno. Alto e tenero valore. Mai completamente sereno della perfetta corrispondenza. Fastidio. Circola ancora un pensiero, conscio della propria specificità e rabbuiato dal gran roteare - luce dispersa e schizzata dal maniacale sfregamento - rassegnato alla dimenticanza di un dover dire, quand’ecco, passata l’ultima speranza, appaiono. Le figure si delineano e si presentano al mio tondeggiare inquieto. Quasi più vittorioso l’acchiappare astratto che il valore reale della preda. Pulviscolo umano, stille di vita ai primordi. Eccoli, sbrigliati dall’invischiamento nella memoria. Testosterone, progesterone, ormoni, niente più, niente meno, complesse operazioni elementari. Credo negli ormoni, credo nelle parole, credo negli amici.

Se ricevessi una buffa statuina di un feroce animale, modellata dalla pazienza dei polpastrelli, di un materiale assolutamente perfetto per ben rappresentare le fattezze dello spauracchio – paglietta per un cucciolo di leone, cotone idrofilo per un pesce palla di mezza età - un animale feroce, in miniatura, ma lo sguardo supplichevole svela ben altre sembianze…lo troverei commovente, visibile segno di affetto e sospensione delle ostilità. Certo è che mai avrei potuto immaginarlo, mai lo avrei chiesto nei momenti in cui, sperduta, folleggiavo teorie compensative. Talvolta la realtà dispiega da sé la meraviglia. Offre spunti di prosecuzione per andare avanti.

Verso la sintesi di questa arancia sanguigna, truculenta, apparsa in scena come colpo, macchie ovunque, tracce fatali. Scansione delle ruvidità e degli addensamenti, smorzare i lampi, forzare i campi, variare i toni, strutturare un’insieme di sintesi, Cézanne. In un sottofondo delicato e vibrante, per la sola vaga speranza di poterla assaggiare, una volta individuata e composta, di essere morsa. E la vaga speranza si fa strada e si chiarifica. Sussulto, in una strada squallida e giornaliera, sento un rimbalzo interno di membrane e masse, sccccchhhh…………piano, fai piano, che nessuno avverta il tonfo, ammorbidisci, calma, distendi, non senta nemmeno l’orecchio chiuso, concentrato sui rimbombi della cassa di risonanza che è il mio corpo. Non far sapere che sei caduta, nel profondo; i britannici devono averla meglio intesa questa caduta, linguisticamente intesa. Sconfitta, disarcionata, smascherata. Avvolta in un bellissimo, gigante scampolo di stoffa di un colore acquatico o terroso, dipinto da Giotto. Il mondo non esiste, c’è uno spazio buio, suscettibile alla distorsione, ci sei tu e lo spazio in cui prende corpo un cumulo di stoffa che ti circonda e ti sposa. Einstein osserva, orgoglioso dell’accettabile margine di errore compiuto. La stoffa del tempo diventa spazio che abbraccia e inghiotte la luminosità di questo essere in rapido viaggio, tutti gli astri concordano sulla presenza dell’avvenimento. Ci ho messo circa vent’ anni per decidere di cambiare, non ho resistito più, dopo vent’anni, ho resistito circa vent’anni e poi non ho retto, sono cambiata. Ferita a fondo d’eccesso decorativo, questo il sottotitolo. Organizzare gli strati di tessuto scoperti, levigando escoriazioni, sbucciando pelli morte come frutti amari e ricercati, scorticando deboli convinzioni e lucentezze fedifraghe. Ormai scoperti, scoprirli per intero, lasciare che non siano vecchie croste a contatto con l’aria, lasciare che sia viva carne e spirito a toccare il mondo. Cercare purezza. Nel marcio, lo stantio, il duro dei grumi e dei riassorbimenti cutanei. Nel brutto dell’essenza. La purezza. Non si spiega ma si tocca. Ad ogni epocale cambio di posizione, la prima nottata è d’angoscia, estraneità e insonnia. Ad ogni stravolgimento di tensioni strutturali, un fascio di muscoli che si ossigena e uno che si scopre esistente. La rabbia persa dal primo non è trasferita nel nuovo che ancora non la conosce - conosce appena di sé, in fondo. Rimane sospesa, inespressa, non più sentita ma finalmente saputa e vista. Detta, in altra forma. Potrei davvero lasciarla. Una volta convinti anche i denti.

Potrei davvero sciogliere l’ultimo nodo e pensare ad altro. Superare l’incontinenza e la piccolezza del domatore di fronte alla strabordante forza bestiale e ispirata, Picasso.

*

Pensiline degli autobus, muri spogli o già dipinti e irresistibili, saracinesche e porte, banchi privati, bagni con piastrelle venate di ironia, strade, cartelloni, faccione profanate nei lineamenti, vagoni di treno, sedili, sportelli, macchine sporche, vetrine in frantumi, chewin-gum pestati, carte. Tutto è segno. (Plotino)

Impronte di parole ovunque, lasciti di meditati voleri o jazz improvvisati su sconforti e gioie indicibili. Vernice nel secchio singhiozzante si aggrappa alla parete madre di fronte per un periodo indeterminato di battute. Nessuna esitazione calligrafica, indeterminazione entusiasmante e densa di aspettativa a cui non importa come andrà. Ci sono quartieri squallidi. Ci sono bei quartieri. Ci sono quartieri che non riescono neppure ad essere tristi e sporchi, nemmeno caldi, robusti e ordinati. Sono i più miseri, incapaci di vivere appieno il proprio dramma, goffi nei tentativi di patinarlo con diminutivi di nomi propri al neon. Il mio negozio! Il mio e il tuo, vecchi amici, diciotto anni fa inauguravamo l’apertura di questa bella camiceria per signore grasse, siamo venditori di pesce maleodorante, smerciamo casalinghi ed elettrodomestici difettosi a prezzi competitivi, i nostri nomi appesi e lampeggianti a imperitura memoria dei giovani che ebbero l’idea di aprir bottega. Ed è pur vero che lo scambio rimane essenza di vita. E il lavoro rende liberi, così è scritto. Centri commerciali fioriti nei grigi delle mescolanze ossessive, vestiti che pagliacciano le belle mode ed esaltano furiosi le orride trovate, un turbinare di privazioni emarginanti e scandali coagulanti, un gruppetto grida all’unisono “Al ladro!!!”. Gettano pietre inventate, impugnano spranghe ergonomiche e sanno di essere giusti e santi imprecando al citofono dell’inquilino chiassoso di cui hanno avuto segnalazione al circolo. Dopo la retata, tutti a casa a nascondere la faccia sotto il cuscino e fingere di dormire. Anche per oggi, il brodo metterà lo stomaco a posto. Alcuni rigiri di fianchi per azzeccare la posizione propizia all’abbandono del costume notturno. Un armadio stipato di dozzine identiche a quello.

I supereroi insegnano. Giuseppe, povero in vita, solo poi santo, che ruolo ha avuto?

Non divino, non venerato, padre adottivo, niente più che un uomo buono. Un uomo buono. Un uomo santo. Un uomo come tanti, come pochi, un uomo dimenticato per la parte secondaria svolta. San Giuseppe, personaggio necessario e anonimo. Testimone e protettore della nascita. Padri buoni, necessari e anonimi. Che scrivono sui muri poesie gloriose alle proprie famiglie, disperse nelle nuvole.

*

Tira vento, porta-finestra spalancata sulla cappa sporca di biancore arcigno. Accattivanti contro-luce, è il momento buono. Accattivanti sa di poco e il contrasto ottenuto ha reso grafica e piatta l’ipotesi di visione spalancante.

Tira vento, entra importuna l’aria dura di un mese freddo per evitare che fumi di smalti e petroli offuschino la mia lucidità. Non arrivi, sono occupata anch’io, a presto. Alza il cappello, in segno di saluto, la signora Emma Bovary, dilaniata dalla noia dell’ennesima attesa vuota.

*

Il pesce crudo sa di mare, è la verità. Indefinita autentica tenera, polpa morta di succo vitale, crudele semplice verità. Il suo mare spumeggia nel titubante inghiottire: strapiombi d’umiltà, burrasche d’arroganza, alghe complicanti, galleggiamento al sole, pesca notturna. Assestandosi. Toccandolo con la lingua viva e la stentatezza dei denti: completamente nudi e disarmati. Problema. Affrontato con insostenibile ma sostenuta pacatezza. Non si tratta di buono o cattivo gusto, concetti impraticabili - al tempo adatto, alfabetizzanti.

Sa di mare, un assaggio di Joyce, la torre e la spiaggia all’inizio della traversata, al diavolo chi non rispetta le indicazioni dell’autore per la lettura postuma, tuttavia l’indice finale chiarifica il percorso. E pesci polli conigli di Soutine. Così intimamente assorti nei filamenti carnosi del colore, distolti dal baratro scuro della scena. L’ ho mangiato. Volto gli occhi ed esco. Sta accadendo adesso. Non posso pensare che sia vero. Sono restata un attimo e poi ho richiuso la porta. Fuori ho visto un albero, vero, dipinto di bianco.

Il sole, più luminoso di un giorno, esatto sulla traiettoria dei miei occhi o forse esattamente i miei occhi di fronte a lui. La ringhiera impreziosita, accecante, inguardabile. Vecchie tracce a terra a ricordare i passi ferenti. Come è possibile? Un trapano gracchiante e inavvertito. Nessuno lo ha avvisato - come è possibile? Si stanno compiendo cerimonie, esalando salvezze. Come è possibile - la sala vuota d’ascolto - non sentite? L’onda di mare, di luce e di suono. L’onda matematica, l’onda semantica. L’onda da cui nacque Venere, non vedete? L’onda alla deriva di una costa sabbiosa. Come è possibile non scontrare con nulla? Come è possibile non scoprirsi onda, traiettoria, punto di coincidenza in questo evidente interstizio inondato di scontri radiosi?

E, nella scoperta, sprigionare forme di tormento, Michelangelo.

*

Ciò che hai costruito non si abbatte con un soffio. Eppure la tua esistenza - in costruzione, cosciente di sé - potrebbe come un soffio annullarsi, al di là della tua volontà. Qualcosa di terribile sta per accadere. Simone De Beauvoir amava Sartre, hanno pensato assieme, non esistono più. La volontà esiste in senso umano, prende spazio e opera, soltanto con la scelta ma non si ha potere sulla possibilità originaria che esista, che nasca dal nulla e si richiuda ad un tratto. Possiamo farla fruttare per il tempo che abbiamo a disposizione. Non possiamo agire sull’essere ma dentro l’essere. A star dentro, le domande svaniscono, presi dal processo. Fuori, non è chiaro il meccanismo e nemmeno si comprende la ragione del farvi parte, non si ha un motivo d’inizio, talvolta lo si inventa o si imitano altri. Stare accanto ad una verità operativa e interna può risultare una reale possibilità di vita, scorciando le questioni speculative che si generano dalla struttura generale, in qualcuno, in qualche tempo. Forse ognuno ha il suo Infinito. Persone vere, grandi. Intere. Come immaginarle di fronte a qualcosa che mai si sarebbero aspettate? C’è la verità della poesia, della danza, della cura del corpo. La verità dell’arte e del teatro. La verità del lavoro e della filosofia, della scienza. La verità dell’agire semplice, la verità del camminare, la verità della natura e degli uomini che parlano tra loro. La verità di un’idea, di una fede. La verità di un muro solido, di uno sguardo pieno. La verità non identificata e non separata da altro. E sono davvero solo alcune.

La verità è situata nella realtà da parole che non sono definizione asettica di campi conoscitivi. Ogni parola – musica, arti marziali, teologia - è sostenuta da persone che l’ hanno costruita e la costruiscono, persone che si conoscono da vicino o meno. Ogni parola è piena di vita, per quanto nel riportarla assieme ad altre per rendere la modulazione del concetto di riferimento – la verità – possa rinsecchirsi e non agitarsi più, possa perdere la capacità di sollecitare la compartecipazione delle altre parole-voci e degli altri pensieri-ascoltatori al canto polifonico impaginato. Un canto, più voci. Le modulazioni hanno comunanza d’origine ma le atmosfere di ciascuna sono molto particolari, non esattamente equivalenti. Problemi. Come pensare a una cristianità, uomo divino che si fa carne e storia, in un flusso energetico da filosofia Shiatzu, lontano da logiche del peccato e dogmi pontifici? Come pensare a un Socrate felice di abbandonare il proprio corpo e una signora cinquantenne sconvolta dalla bellezza di aver conquistato uno spazio di movimento, un corpo da vivere, con coraggio, nella lezione del mercoledì alla piscina comunale?

Come ordinare la propria esistenza intorno a leggi matematiche, pure e assolute, e non trovarsi infine al cospetto del Segno?

Un tutt’uno con la soluzione del Gioco delle perle di vetro, Hesse.

Come trovare, infine, una varietà di tracce disordinate, pigre e inconcludenti, in attesa di istruzioni? Sarebbe una delusione inaccettabile. E dal momento che non si avrebbe più modo di rimodellarsi sulle nuove condizioni, non posso pensare alla possibilità che qualcuno rimanga insoddisfatto dopo una vita di ricerca. Una soluzione potrebbe essere l’ipotesi del Sogno. Il sogno sarà a seconda del trascorrere del giorno, del realmente avvenuto e condiviso con altri e dell’ancora sperato e desiderato. Se nella morte ognuno compiesse un ultimo sogno, sarebbe plausibile l’idea di un al di là personale, a misura di ogni uomo. Un al di là che è sogno di un uomo morente, unico, ma un sognare, una forma di rappresentazione, comune a tutti. Un al di là in cui siamo ancora in qualche modo responsabili e creatori. Quando si sogna si è soli? Problema. Rimangono ancora gli altri. Rimane il problema di come rincontrarsi. Vorrei poter rincontrare le persone che amo o che ho sempre voluto conoscere ma il tempo non lo ha permesso - supponendo che queste persone condividano tale desiderio. Permane un’idea di distinzione finale, di problematicità irrisolta, idea che forse inganna ma è inganno sincero, presente. L’uomo è frammentato e può ricomporsi, concentrarsi, fondersi, essere al di là di spazio e tempo, lacerazioni interne, separazioni da persone amate. Anche in vita. Si tratta di tendersi, verso, tra, da. Uno “spazio teso”, desiderante, vivo, in cui unire con forza il possibile, senza strozzarlo. Delicatezza. Rendendo questa tensione una preziosità irrinunciabile. Forse corpi e anime lasciano i propri nomi e si trasformano in una sostanza sognante - unica per contenuto e comune ad altre per linguaggio – superando il problema della molteplicità delle fedi. Sulla paura e il dispiacere del distacco dal mondo, spero non siano mai insopportabili e vengano sentiti soprattutto per la gioia trovata. Spero si riuniranno, in quel possibile fantasticare stanco, quelli che vorranno, in qualche modo, in qualche regno.

Spero è una forma di mancata soluzione. Su quanto era necessario dire, basti quanto si è detto. (Aristotele)

Anche l’Oceano ha la sua ora di quiete. (Wordsworth)

( L’Inizio * La nascita dell’idea, la fatica * Assenza fisica * Possibilità di proseguire * Dubbi strutturali * Ricerca di verità altre * Richiami dal profondo * Quotidiano e santità * L’attesa * La scoperta * La fragilità del vero finito )

SULLA STRUTTURA DI BASE

Affinamento e corposità

Dunque, poniamo una struttura di base per sostenere il concetto di “spazio teso”.

Fissiamo pure, per quanto possibile, la nostra attenzione fuori di noi; spingiamo la nostra immaginazione fino al cielo e agli estremi limiti dell’Universo: non avanzeremo di un passo di là da noi stessi, né potremo concepire altra specie di esistenza che le percezioni apparse in quel cerchio ristretto. Questo è l’universo dell’immaginazione, né abbiamo nessun’idea se non di ciò che si presenta lì dentro. Il punto più lontano a cui possiamo arrivare nelle concezioni di oggetti esterni, se li vogliamo supporre specificamente differenti dalle nostre percezioni, è quello di formarcene l’idea relativa, senza tuttavia pretendere di conoscere gli oggetti in relazione. (Hume)

La realtà è in parte dato autonomo, necessariamente filtrato dall’essere umano all’atto stesso di viverla o anche di parlarci attorno. La realtà che conosciamo viene costruita dall’intelligenza umana che crea una griglia di comprensione alle sue infinite variabili indipendenti. Lo spazio e il tempo organizzano la realtà, la strutturano attraverso elementi che si dispongono a diverse distanze gli uni dagli altri, in diversi punti. Possono essere elementi fisici e abbiamo un’idea di spazio, oppure tracce di esperienza e memorie di elementi che, disponendosi nella mente, ci suggeriscono un’idea di tempo. Spazio e tempo instaurano un rapporto simpatetico di reciproca influenza. Una questione importante nell’indagine sulla natura dello spazio e del tempo, riguarda la compresenza degli elementi da cui sono occupati.

Dato che nessuna delle nostre azioni può alterare il passato, non è affatto strano che esso non possa mai determinare la volontà, scrive ancora Hume, da tale affermazione sembrerebbe che il tempo non possa mutare una volta trascorso, che i punti del tempo non siano raggiungibili per essere modificati se non nel proprio presente. Ma se l’unico punto modificabile fosse il presente e non vi fosse altro accesso a quel punto che nel punto presente stesso, sarebbe impossibile decidere con la propria volontà riguardo a un punto, né passato né futuro, ma solo si potrebbe passarci attraverso – nel presente - e caratterizzarlo con quel singolo passaggio per l’eternità. Il problema è stabilire se spazio e tempo siano punti in successione e in che modo sia possibile agire su di un punto.

*

Il senso storico costringe a scrivere non solo con la sensazione fisica, presente nel sangue, di appartenere alla propria generazione, ma anche con la coscienza che tutta la letteratura europea da Omero in avanti, e all’interno di essa tutta la letteratura del proprio paese, ha una sua esistenza simultanea e si struttura in un ordine simultaneo. (Eliot)

La storia della letteratura così analizzata offre un esempio di come un succedersi di punti spazio-temporalmente definiti (le diverse opere letterarie) si possa riassorbire nell’unità di una personale narrazione (il senso storico del singolo autore). Ecco una possibilità. Una possibilità, anche per gli oggetti immaginativi del tempo, di coesistere in un qualsiasi punto del tempo. La conoscenza del passato, assimilato e vivo nel presente, rende compresenti elementi altrimenti isolati e lontani, conducendo in questo modo verso una realtà più complessa. Gli scrittori del passato sono lontani da noi perché noi sappiamo molto più di loro. Proprio così, ed essi sono appunto ciò che noi sappiamo. (Eliot)

L’idea che nel cammino storico del mondo vi sia un certo sviluppo non significa che si susseguano drastiche mutazioni di fondo ma che questo processo scavi, in ogni singolo punto del cammino, sempre più in profondità (tenendo ovviamente conto di tutte le deviazioni del caso: non si direbbe che tale procedere sia costante e determinato ad ogni passo). Si può dire che ogni punto – della storia, della narrazione, dello spazio, del tempo – abbia la potenzialità di contenere in sé una completa unità. Questa possibilità di concentrazione deriva dalla più ampia conoscenza di punti diversi, da una volontà presente che raccoglie e conquista con fatica una tradizione e un senso di appartenenza che dirigono e motivano questa volontà. La materia spaziale come quella temporale si possono modellare e rimodellare: questa continua riconoscenza/ricostituzione dei rapporti tra le distanze spazio-temporali della realtà permette di oltrepassare la nozione di punto - limitato nello spazio e nel tempo - per rendere capace di espandersi proprio quel punto limitato che effettivamente occupiamo.

Tra tutto quanto è scritto fuori dalla nostra attenzione, l’infinito del cielo, con le sue sfide, la sua rotazione, le sue parole innumerevoli sta soltanto una frase un po’ più lunga, un po’ più affannosa delle altre. La leggiamo in cammino, a brani, con occhi logori o sorgivi, e diamo al suo senso quanto nel nostro proprio significato ci sembra irrisolto e in sospeso. Così, fuori dalla nostra carne e dalla sua, troviamo la notte diversa, alla fine solidalmente addormentata e raggiante dei nostri sogni. Che si aspettano, si disperdono non sopportando catene. Mai se ne liberano, mai. L’unica condizione per non battere in ritirata in eterno era entrare nel cerchio della candela…(Char)

Il limite percettivo che l’empirismo inglese pone alla base della propria ricerca – non avanzeremo di un passo di là da noi stessi, né potremo concepire altra specie di esistenza che le percezioni apparse in quel cerchio ristretto - trasformato nell’atteggiamento poetico che ricerca la parola donatrice di senso proprio all’interno di quella sorta di cupola di vetro che è la realtà. Le catene dell’uomo che mai si liberano dai propri sognati progetti di libertà.

Realtà, incontro tra l’uomo e un mistero.

*

La realtà si presenta in duplice stato: disgregato e ricomposto. I punti spazio-temporali che abbiamo fin’ora analizzato possono essere più o meno uniti tra loro da una volontà che desidera concentrare più punti in un unico punto, sempre più complesso con il procedere della storia umana. Connessioni: intero e non intero, convergente divergente, consonante dissonante: e da tutte le cose l’uno e dall’uno tutte le cose. Perciò bisogna seguire ciò che è comune: il Discorso è comune, ma i più vivono come avendo ciascuno una loro mente. Odono e non intendono simili ai sordi: per loro vale quel detto: sono qui e altrove. (Eraclito)

A fondamento della realtà è l’uno e l’altro, diversità del medesimo punto. Ed è questa ambivalenza essenziale delle cose che origina la vita, continuamente muove le cose dall’uno all’altro stato, intero e non intero. Si potrebbe dire che l’essenza di molte cose del mondo sia poetica dal momento che queste tendono a generare da un’incongruenza. Ogni cosa “è” in quanto compie un passaggio inevitabile da uno stato ad un altro, compie un tentativo di raggiungere una completezza attraverso l’affermazione dell’ancora inesistente. La vita, in ogni suo esprimersi, è trasformazione. Se ci riferiamo ad un campo di esistenza in cui non vi è frattura tra materia e spirito, la trasfigurazione stessa (dell’arte, della divinità..) può considerarsi come processo di trasformazione: facendo parte dello stesso campo, infatti, il passaggio dall’uno all’altro stato potrebbe considerarsi ancora una trasformazione. Volendo invece i due campi distinti, si può dire che la trasformazione caratterizza la realtà della materia mentre la trasfigurazione permette di oltrepassarla, elevandosi.

Non sappiamo o, comunque, non tutti sappiamo quale sia il fine di questo sciogliere e disfare, trovato alla radice del movimento vitale del mondo noto. Sappiamo che le cose, avendo un’instabilità di fondo, si comportano in questo modo: cambiano. Forse la crudeltà del mondo sta proprio nella sua visibile incapacità di fermare l’insieme dei suoi processi trasformativi, anche per un solo istante.

Riprendendo il discorso dell’approfondimento processuale del punto, ecco un possibile fine: una finezza sempre più grande, una penetrazione sempre più intensa. Ma qualcuno dovrebbe conoscere - nel disinteresse della gratuità – questa crescita immobile, o almeno trarne piacere e vantaggio. Insomma, il fine deve essere presente nella vita stessa, utile a qualcuno, contemplato da qualcun’altro. Altrimenti non sarebbe un fine - un fine è sempre di qualcuno - e la realtà sarebbe un bellissimo processo nullo. C’è differenza tra il niente che attende un agire generoso e l’accartocciarsi sulla mancanza di finalità. Ben diverso sarebbe infatti un bellissimo processo per niente. Ad ogni modo, quello che tutti dobbiamo ad un certo punto sapere è se, date queste condizioni, desideriamo vivere. Basare la propria sicurezza innanzi tutto sul proprio desiderio di vivere non è facile ma, in realtà, è molto più terrorizzante appoggiarsi al nulla piuttosto che a qualcosa, anche se questo qualcosa è molto piccolo, come ad esempio un generico desiderio di vita. Vedersi per la prima volta appoggiati al nulla è comunque terrorizzante. Terrorizzante da morirne. O da scoprire qualcosa di solido a cui tenersi, ad ognuno è lanciata la sfida.

*

Per non peccare di nebulosità da eccessiva astrazione, esplicitiamo meglio cosa siano i punti dello spazio-tempo che stiamo trattando. Possono riferirsi alla realtà come ambiente naturale, come moltitudine umana, come uomo singolo. Avremo quindi disgregazioni e ricomposizioni di sostanze, di luoghi, di idee, di uomini e, all’interno di questi, di corpi e menti e anime e stomaci e tutto ciò che costituisce l’essere umano. Ogni cosa vive una sua vita segreta ed anche ciò che vive coscientemente è formato di parti che non vivono coscientemente e tuttavia apportano meravigliose potenze di vita a un organismo così strutturato. (Plotino)

Prendiamo, ad esempio, il Discorso di cui scrive Eraclito: aggregazione di menti umane. L’uomo non è necessariamente una mente isolata ma può far parte di un fluire comune di pensiero e, al contempo, rimanere il luogo unico in cui questa universalità può esistere.

L’uomo come punto di vuoto su una barriera opaca che diffrae la luce che lo attraversa.

L’uomo-punto dello spazio-tempo come unica possibilità creatrice di una dimensione altra.

Un punto non è altro che l’accesso ad una dimensione. Una dimensione si crea dall’accostamento di almeno due punti: la retta. Un qualsiasi discorso è possibile in presenza di due punti dialoganti, da cui la retta della comunicazione umana: il dialogo.

Il Discorso eracliteo può vedersi come una dimensione generata dall’intersecazione di diverse rette che, lanciandosi nelle più svariate direzioni, sfondano spazio e tempo, creando nuovi e ancora innominati assi e le coordinate di un solo punto diventano un grande racconto.

E’ inevitabile, quindi, cercare di addentrarsi nel significato specifico di punto senza accedere ad una dimensione di significato più esteso: il punto, propriamente, avverte della presenza di una dimensione. Aggregazione e disgregazione sono allora caratteristiche della dimensione. Vediamo un altro esempio, questa volta di struttura disgregata, ancora da Eraclito: la persona che è qui e altrove. Come sorda, ode e non intende. Non può intendere: l’orecchio sente ma i suoni che riceve si perdono nella distanza tra qui e altrove, distanza impercorribile, eccessiva e senz’aria. Perché le persone si distaccano da sé stesse? Perché continuano a dividersi tra sé e un occhio che osserva, ridendosi addosso? Perché si spezzettano in segmenti di corpo – questo va bene, questo no - cercano di confondersi in estenuanti variazioni della propria immagine e delle proprie idee? A volte, credo, per mantenere un certo spazio di libertà, soprattutto da sé stessi. D’accordo, accettarsi – in ogni punto – non è facile. Ma non siamo neanche custodi di un mostro così grande. Quando si apprende che non è neppure grande, si perde interesse nel nasconderlo. Si cambia posizione: non più qui e altrove, ma interamente nel proprio punto, nel proprio corpo, nel proprio pensiero; non più ad altezze dislocate ma di fianco a sé stessi per evitare che il sé-osservatore scivoli, cadendo addosso al sé-osservato. E nella dimensione dell’essere siamo tutti piuttosto pesanti.

Un distacco da sé può avvenire anche quando la zona di terra che occupiamo non sia effettivamente una buona zona, al di là di quanto possiamo coincidere con noi stessi, interi e pieni nel nostro punto. Ma, ancor di più in questi casi, è necessario se non altro saper essere interamente in un qui, riservandosi la possibilità di ossigenarsi altrove.

*

Vediamo un esempio su tutti: l’ombra di Peter Pan, drammatica e testarda frantumazione tra qui e altrove. L’ombra è ciò che lega alla realtà, testimonia la nostra apparenza opaca, solida, confinata nei contorni proiettati sul piano. L’ombra è ciò che dà volume e inserisce i volumi nello spazio. Peter perde l’ombra e tenta di riappiccicarla ai piedi come fosse un oggetto reale: è reale ma non è oggetto. E’ relazione alla luce, all’ambiente, agli oggetti intorno. E’ propriamente la parte oscura della realtà. A ben pensarci, Peter Pan non ha molta fantasia, non riesce a comprendere in un unico mondo la solidità di un corpo e la sottigliezza di un’ombra. Per questo è privo di peso e la sua ombra fugge. Non conosce l’attesa, in un luogo privo di seccanti distanze tra un’avventura e l’altra e stagioni che convivono. (Barrie)

Vive trincerato in dogmi: nessuno deve parlare delle madri in sua presenza, nessuno deve toccarlo - il perché non lo sa - ad eccezione delle fate. Senza una realtà che dia alcune regole e dei limiti è Peter stesso a inventare un sistema con inevitabile durezza da mancanza di scontri reali. Peter finalmente è spaventato, sulla laguna un brivido segue l’altro fino a che ce ne sono centinaia, Peter invece si sente completamente solo…(Barrie)

Peter non ha mai paura, solo per un attimo finalmente è spaventato. Non ha mai paura: non conosce l’ombra, la realtà, il mistero, la singolarità della vita. Non li percepisce. Nell’epilogo Barrie scrive: il suo grido potrebbe diventare “vivere sarebbe una grandissima avventura” ma non riesce mai ad afferrarlo del tutto è così nessuno è più spensierato di lui. Peter è spensierato perché non afferra a fondo quel grido ma ne ha osato un altro, alla fine dell’atto terzo: “morire sarà una grandissima avventura”…il nido viene trasportato vicino e l’Uccello, dopo avergli tubato un messaggio, lo abbandona e vola in alto…il vento lo porta verso il mare aperto, si toglie la camicia e la issa come vela…il vascello passa zigzagando e Peter scompare alla vista nudo e trionfante.

Peter crede nell’avventura della morte – forse non ci sarà più nulla da perdere - ma non vuole adombrare la vita e renderla realmente avventurosa, non sa vivere con le ombre. Non vive l’avventura ma si abbandona, totalmente spensierato, nell’oscurità/luminosità totale del grembo materno (assente), lontano dal contatto con una totalità di ombre e luci in relazione.

L’ombra è bene tenersela stretta, una volta riconosciuta come propria. Dalle madri o dai grembi che ci hanno protetto è bene a un certo punto separarsi, soprattutto se rimangono solo come idee di perdita e di assenza, di tradimento con cui giustificare le proprie inadeguatezze.

*

La natura mi interessa meno dell’uomo, la realtà mi incuriosisce più della metafisica, cerco l’unione e non la scomposizione, il disegno mi attrae più del colore. I primi soggetti pittorici che ho amato erano paesaggi privi di figure, i primi lavori al cavalletto: un mare al sole, uno alla luna. Ho conosciuto prima il tempo dello spazio. Ho tentato spesso di sezionare le cose per capirle. Per me, i colori hanno sempre rappresentato la fine della ricerca faticosa e ragionata del disegno e l’inizio della gioia di sentire. Ecco forse spiegate le mie attuali preferenze e tendenze, ecco forse l’impossibilità per uno scritto di universalità. Ogni lavoro compiuto è particolare. Perché, volente o nolente, nasce da una storia. Una storia, non solo umana e quindi generale, ma anche specifica: la propria vita, particolarissima vita

*

Quale può dirsi allora, in questo intreccio di punti che aprono dimensioni e assi che coordinano lo scenario e volontà che tessono la matassa e ambivalenze instabili che conducono a trasformazioni continue, la parte interessante? E, aggiungo, inevitabilmente all’interno di storie assolutamente personali che rendono difficoltosa la possibilità di produrre qualcosa di valido anche per altri. Cosa è bene conoscere? Perché, al di là della correttezza e della sistematicità con cui si può costruire una struttura di pensiero critico che sostenga la propria visione delle cose e possa essere comunicata, bisogna chiedersi quale sia il punto di interesse. Cosa ha mosso a impiastricciarsi le mani e i pensieri e a disperare sovente nel cumulo di materiale lavorato?

In effetti, io non avrei mai creduto che, uno che sosteneva che queste cose furono ordinate dall’Intelligenza, attribuisse loro altra causa che non fosse questa, ossia che il loro meglio era di essere così come sono. Insomma, io credevo che egli, assegnando la causa a ciascuna cosa in particolare e a tutte in comune, avrebbe spiegato ciò che è il meglio per ciascuna di esse e ciò che è il meglio che è comune a tutte. (Platone)

Prendendo come premessa che vi possa essere una forma di Intelligenza ordinatrice alla base della realtà, tentiamo di intravedere la zona in cui è bene puntare l’attenzione nella propria ricerca conoscitiva. Cosa è comune a tutte le cose? Cosa è meglio per ognuna? Ogni cosa si relaziona ad un'altra: il punto alla dimensione, lo spazio al tempo, lo scrittore alla storia, la fronte al retro del principio. Una cosa che non abbia relazioni non è affrontabile in un discorso che, prendendo in questione tale cosa, già instaurerebbe con essa una minima relazione. Comune ad ogni cosa di cui si possa dire è la capacità di relazione. Il meglio per ogni cosa è trovare quell’altro da sé con cui relazionarsi, dando origine ad un buon discorso. L’interesse e gli sforzi del conoscere è bene indirizzarli in quel vuoto in mezzo a due, consapevoli dell’importanza delle singole specificità nella tensione creativa. Questo significa: l’importante avviene in mezzo, in un spazio che distingue due oggetti, facendoli esistere come singolarità di posizioni; è importante scegliere la distanza che ci è propria, l’oggetto che - unico a quella distanza da noi – crea una tensione irrinunciabile. Capito l’oggetto – o scelto, intuito, svelato, illuminato – si tratta di approfondirne la conoscenza specifica. Ciò che muove inizialmente alla ricerca dell’oggetto è l’essere proposizione di un discorso che necessita di un termine su cui posare la propria attenzione per realizzare la propria natura. Ecco allora l’accettazione del passaggio attraverso un caos che disorienta – enorme varietà di oggetti plausibili su cui soffermarci - ma che avvicina alla meta, se pur con grande curvatura di traiettoria. Ancora una volta, la possibilità di concentrazione nel punto attraverso la più ampia conoscenza di punti diversi ma - un passo avanti - necessità di scegliere un punto, una posizione, un oggetto da indagare con interesse preferenziale. Si può esser disposti a perdere i propri occhi, nel lavorio di concentrazione, per partecipare di uno sguardo. Uno sguardo teso in un vuoto generativo.

Così davanti all’amore

freme un cuore

come se fosse minacciato

dalla morte

poiché dove si desta Amore

muore l’Io

l’oscuro despota

Gidal al-Din (1207 – 1273) poeta mistico persiano

*

L’uomo e Dio. Dio è Dio solo nella misura in cui sa sé stesso; il suo sapere di sé è inoltre la sua autocoscienza nell’uomo, ed il sapere che l’uomo ha di Dio, che procedendo diventa il sapere di sé dell’uomo in Dio. (Hegel)

Del calore e della luce, conosce più il sole o l’albero che si stacca la muffa di dosso e inverdisce? La relazione tra due, che forse è l’elemento della realtà più comune, non è conoscibile se non a metà. La relazione nella composizione e nella scomposizione. Dal due l’uno e viceversa. L’incomposto – ciò che non si compone né si scompone, l’anima della relazione, il trattino tra i termini – è nel processo di conoscenza tra due termini, ad esempio:

uomo - Dio

E la possibile esistenza di un’idea in sé, al di là dei termini, può derivare non tanto da un prima platonico quanto da un durante che, trasformandosi e solo grazie a questo, permette di individuare determinate costanze, determinati in sé. Determinati trattini tra i termini.

*

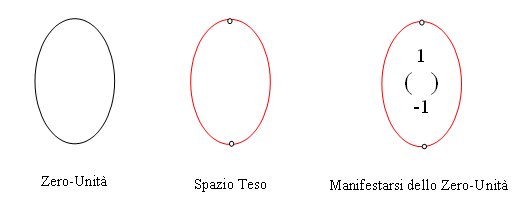

Lo spazio come vuoto tra due esiste come possibilità formale al di là della presenza di due punti. Chiamo lo spazio a priori Zero-Unità per indicarne il carattere di interezza (unità) e di mancanza di valore (zero). Lo Zero-Unità, carico di energia potenziale (il vuoto come possibilità di accogliere tensioni), si tende in presenza di due oggetti che entrano in relazione: lo spazio diventa teso tra due punti (nell’illustrazione la tensione è data dalla colorazione rossa dell’ellisse). L’energia potenziale si trasforma, entra in circolo, lo Zero-Unità diventa Spazio Teso. Ecco il mondo del significato che, al contempo, racchiude ed è racchiuso: racchiude un vuoto e lo valorizza, è racchiuso in un limite capace di contenere talune cose e disposto a escluderne altre. Ecco la necessità di esprimere le relazioni tra il mondo delle forme potenziali (senza valore) e quello dei significati espressi (cha hanno diversi pesi). Lo Spazio Teso – cioè lo spazio reale in tensione vitale tra due punti - è caratterizzato dal positivo e il negativo del processo generativo della realtà che indichiamo per semplicità con (1) e (-1). All’interno dello Spazio Teso, si manifesta lo Zero-Unità come zero-decimale spezzato a metà (indicato da due parentesi: le braccia dello zero che si aprono). Decimale perché di un ordine inferiore rispetto allo Zero-Unità, spezzato per certa evidenza esperita nella realtà delle cose: un oggetto e una sua immagine; un’idea e una sua materia; un luogo e un suo tempo; una persona e un’altra. Compito dei due (quali che siano i due in gioco) sarà ricomporre lo zero-decimale spezzato per comprendere una parte del tutto.

Se la parte verrà compresa, verrà compreso tutto di una parte.

Gli zeri spezzati potrebbero derivare da una rottura del tessuto uniforme di (1) e (-1). Quale sia la causa o il fine della rottura del tessuto, è un mistero che resta. Avere lo spazio per porsi determinate questioni non risolvibili forse è già una forma di risoluzione.

Queste sono le nostre cose, noi le attraversiamo e ne diciamo qualcosa.

*

L’arte - nelle diverse forme - è comunicazione tra sfere di vita non appartenenti l’una all’altra ma partecipanti alla sfera o, meglio, all’atmosfera creativa dei segni che testimoniano l’esistenza delle sfere originarie e ne permettono la continuità.

Il compito dell’arte è quello di relazionarsi a quell’altro da sé.

Hegel, ad esempio, considera la relazione composta dalla forma sensibile rispetto all’idea e delinea un processo storico-artistico del faticoso disporsi dell’idea nella forma sensibile. Wallace analizza il ruolo della somiglianza – diversa dall’identità e dall’imitazione – assegnandole grande importanza sia nel rapporto generale con la realtà che, propriamente, all’interno della poesia. La somiglianza è la sottile relazione tra una cosa e altro da quella cosa che la richiama. La poesia – scrive Wallace - soddisfa il desiderio di rassomiglianza e accresce così il senso di realtà. La somiglianza amplia un oggetto e la sua ambiguità poetica. Il narcisismo stesso potrebbe definirsi come piacere della somiglianza: tra sé stessi e l’idea di sé stessi.

La somiglianza è anche – aggiungo – una sorta di affezione alla costanza. Tutti, d’altra parte, dimostrano una gratitudine abitudinaria, insieme a qualcosa di simile a un’onorevole bigotteria, per quelle cose dalle quali hanno tratto per lungo tempo diletto Perché, in genere, non solo vogliamo che qualcosa ci piaccia, ma che ci piaccia nel modo in cui siamo abituati.(Wordsworth)

L’arte lascia traccia di sé nell’altro – che siamo noi e il nostro mondo - significando. Ma, se Dio non può essere colto se non nello spirito della comunità (Hegel), mi chiedo se sia possibile cogliere l’arte in sé stessa, al di là delle relazioni che può instaurare con altro da sé, con la realtà del mondo, con altri campi conoscitivi, con una comunità artistica.

L’idea che sa sé stessa gode sé stessa come spirito assoluto, scrive ancora Hegel.

Gode la dimenticanza di sé, coincidente col sé, capace di tendersi ad altro?

O, forse, gode la fine della tensione.

Realtà, materia spirituale modellabile.

*

Una riflessione generale e conclusiva riguardo alla struttura di base.

Sulla prima parola e l’ultima, rivelatrici essenziali.

Del modo, l’universale nello specifico.

La prima parola dovrebbe essere “dunque”, l’ultima “così”.

Dunque: indica la provenienza da un discorso in atto, ripercorso alla luce delle intenzioni.

Così: pone l’accento sul termine del modo trovato, pronto ad entrare nel mondo.

Posti gli estremi, affrontare la centralità del discorso - non lineare - nella linearità della riga e nella sequenzialità delle righe.

Tra “dunque” e “così”, necessità del verbo: “è”.

Dunque è così.

Del contenuto, la prima parola e l’ultima sono la stessa e coincidono col titolo.

Discorso contenuto nel punto, senza geometrie né tempi ausiliari.

Tra Aristotele e Platone non si troverà mai congiunzione reale.

Guerra medio-concettuale tra analogico e digitale.

Spazio Teso.

( Lo spazio/tempo * La volontà di concentrazione * Ambivalenza e trasformazione * La grandezza del punto * Qui e altrove * Particolarità * Vuoto tra due * La costanza della relazione * Ipotesi sintetico-analitica * Altro da sé * La prima parola e l’ultima )

SUGLI OGGETTI CREATIVI

Slancio e caduta

La resa dei conti. La formulazione del concetto di “spazio teso” alla luce delle generali caratteristiche di trattazione necessarie ovvero intreccio, fantasia, affinamento e corposità, evinte nelle precedenti parti. Cosa può dirsi allora Spazio Teso? (notarsi l’uscita dalle virgolette: ora possibile esistere nello spazio reale di un testo ed ottenere maiuscola importanza). Per me, è stata innanzi tutto una scoperta durante un percorso didattico-creativo. Durante la realizzazione di una serie di lavori (per lo più ritratti con tecniche tradizionali), le difficoltà incontrate erano state soprattutto relative allo spazio, alla debole presenza volumetrica dei volti che mancavano - trattandosi di ritratti - di un corpo a cui relazionarsi e di un ambiente in cui inserirsi. L’attenzione si concentrava sulle linee descrittive del viso - contorni isolanti che tralasciano i rapporti tra piani e toni - e il colore si consumava nella propria incontinenza. La superficie della rappresentazione risultava insufficiente ad un appropriamento del senso di realtà perché non se ne conosceva ancora la piena potenzialità (della superficie di rappresentazione e della realtà). Nasceva l’esigenza di spazio, di accettazione del vuoto che è lo spazio in cui esistere, nasceva il desiderio di spaccare la superficie della rappresentazione per espandersi nella profondità della realtà. Nasceva un operare che si motivava con il puro gusto e la pura necessità di formulare procedimenti che facessero risaltare l’esistente, rifiutando spiegazioni che andassero oltre al semplice mettere in mostra per significare, per far esistere. Lo spazio della tela diventava così un piano d’appoggio per piccoli oggetti, frammenti, materiali svariati che avevano modo di relazionarsi tra loro assumendo un senso: “…un insieme di legami e di richiami - corde, puntine, chiodi, colla, zone di colore somiglianti, simboli più o meno conosciuti e condivisi, numeri di telefono - un ritorno e una spinta verso - una molla - un pozzo di possibilità. Energia produttiva generata dalla coincidenza di diverse direzioni - diversi sensi - che si espande e crea spazio”. Questo era ciò che definivo senso.

Cercavo di porre l’attenzione alla bellezza della varietà e dell’insignificante attraverso composizioni di elementi vari e insignificanti che la realtà mi aveva proposto ed io avevo accolto.

L’artista è un amoureux perpètual del mondo che contemplando arricchisce. (Charles Mauron)

Lo spazio reale, emergente sopra al rettangolo del supporto, era vissuto come insieme di possibilità operative per sbloccare la vita trattenuta in sé stessi. Scrivevo: “Non avere la dignità di un oggetto per mancanza di standardizzazione. Non avere la possibilità di farsi segno per lo straripamento dai confini della tela, dallo spazio concesso ai segni. Non essere persona, non essere personaggio. Esserci. Essere capace di amare, non avere/essere un oggetto da amare. Chiudersi in sé stessi e meditare sulla realtà, cercare di evaderla, espanderla, almeno la realtà deve essere grande per sapermi contenere”.

Attualmente credo che, per conquistare uno spazio in cui far fluire il desiderio di vita, uno spazio in cui sentirsi contenuti (cioè accolti, protetti e riconosciuti), è necessario trovare una forma. Non è questione dimensionale, ognuno ha da trovare la propria. Per stare bene nel grande come nel piccolo.

Scrivevo anche: “Lo spazio. Ampliare lo spazio. Senza lasciare traccia diretta di sé per evitare la sottomissione al giudizio che spezza la realtà facendola derivare da colpa o merito di un soggetto. E per non esporre la propria sensibilità essenziale (visibile nel tocco diretto) all’eventuale mancanza di opinione di un qualche osservatore esterno, forse anche peggiore di un giudizio retorico e moraleggiante. Il lavoro indiretto rappresenta un invito a immergersi nella realtà, al di là dei giudizi che se ne hanno, al di là delle persone che la modificano. Un invito per chi opera e per chi guarda. La realtà (o una sua rappresentazione) può diventare uno spazio amalgamato di possibilità che ampliano quello stesso spazio grazie all’azione indiretta di un soggetto. L’autore, oggettivando una serie di elementi che entrano in relazione, diventa attore (partecipante e volontario) del caso”.

Tutto questo prima di leggere la teoria dell’impersonalità di Eliot. Secondo il critico, riguardo al rapporto poesia/poeta, è necessario distinguere la mente che crea dall’uomo che patisce. Pur avendo fino ad ora puntato all’unione delle parti, concordo su tale necessità non trattandosi di una effettiva separazione ma di un riconoscimento distintivo delle funzioni dell’essere umano, partecipanti al medesimo processo.

Il poeta – continua Eliot - non è una personalità ma un mezzo che mescola degli elementi in maniera peculiare e imprevista.

Non è determinante la grandezza dei sentimenti ma l’intensità del processo creativo, la pressione sotto cui si verifica la fusione. Le lettere vogliono che un uomo si liberi di tutto ciò che ha, anche l’albero genealogico, e segua solo l’arte (mi chiedo se non sia per trovare altre origini di sé stessi che si scelga di intraprendere un percorso critico-creativo).

Quindi, con l’aiuto di Eliot, ora posso dire: nella realizzazione di un’ipotetica opera - oltre a lo spazio, la realtà, la traccia, l’azione, la tela, la rappresentazione, il senso, l’oggetto d’attenzione, la sensibilità, il pubblico, il giudizio, l’attore, il caso - si, c’è anche l’autore.

L’autore che conduce la propria personalità in una posizione particolare da cui mescolare in maniera peculiare e imprevista, spingendo i propri sentimenti e i propri pensieri ad un’intensità che ne prosciuga la parte inessenziale e ne distilla la forza e la grazia.

Volendo esemplificare il concetto di impersonalità della creazione, riporto un’immagine: “Posso squarciarmi lo stomaco per farti dare un’occhiata dentro, o anche sezionarmi il cuore e lasciarne sgorgare fuori il contenuto a vivi fiotti, persino aprirmi la testa a metà e lanciare inviti - tipo volantini da un aereo in tempo di guerra - che ispirino la voglia a seguirne i guizzanti meandri. Ma c’è un altro modo: offrirti il mio sguardo, rivolto all’esterno”. Spiattellare su un supporto (tela, pagina, pellicola, piedistallo) delle viscere ritorte e mostrarle ad un pubblico non è un atto realmente rivolto a qualcuno ma solamente presentato, è un personale sfogo che rimanda a null’altro che sé stessi. L’arte, al contrario, è sempre rivolta a qualcuno. Il poeta continuerà a rivolgersi ad un èlite perché tutti i poeti si rivolgono istintivamente a qualcuno, ed è proprio di tale istinto, è nell’istinto stesso, che quel qualcuno sia un èlite..quell’èlite farà ciò che il poeta non può da solo: accogliere la sua poesia. (Stevens Wallace)

Non saranno allora viscere spiattellate ma uno sguardo attraverso cui vedere squarci di mondo con pesantezza o gioia viscerali.